El trabajo en Educación a veces nos trae satisfacciones que no podríamos encontrar en otro lugar. Estuve por la zona rural de Acobamba, en Huancavelica y no puedo dejar de comentar tanto el trayecto desde Ayacucho como lo que encontré en los CEI rurales que pude visitar. Salimos de Huamanga por una carretera asfaltada y bien señalizada, que atraviesa el paisaje árido, ocasionalmente salpicado de verde, propio de la sierra ayacuchana. En el que se pueden ver las plantas de tuna, alojando a la cochinilla(1), y algunos cultivos más recientes como la papaya y la palta. Pudimos ver alrededor de doscientas hectáreas con árboles de palta regados por goteo.

El puente sobre el río Cachi marca la entrada a Huancavelica y el inicio de un camino rural asfaltado recientemente por Provías. Como la mayoría de las vías andinas el camino a la apacheta lo lleva a uno de vuelta en vuelta subiendo y subiendo. Calculamos que dimos unos 800 giros de 45 grados o menos, que, dicho sea de paso, hicieron efecto en algunos de nuestros acompañantes.

El día a día

Una vez que pasamos Acobamba, capital de la provincia del mismo nombre, nos encontramos con un grupo de chicas y chicos yendo en bicicleta a su colegio(2). Media hora después, llegamos al Centro Poblado de Incaperccan, para visitar el Instituto de Educación Inicial No. 856, un centro rural de educación inicial, donde nos recibieron 11 niños y su maestra. Este IEI, fruto de un convenio con el BID y KfW para el programa PMEI(3), funciona hoy en un local nuevo, provisto de juegos, una sala de psicomotricidad, un aula llena de crayones, materiales en quechua y castellano; también tiene cocina, terma solar, alojamiento para la docente, agua y desagüe.

Soledad ayudaba a Yon Andre a construir un inimaginable monumento con piezas de madera; la profesora había trabajado con ellos las características, similitudes y diferencias entre animales, lo que se notaba en los dibujos firmados por los niños de 5 años, que daban cuenta de un mundo en el que aparecen vacas, personas, casas y gusanos.

Luego de lavarse las manos e ir al baño en fila de uno, el grupo se dirigió al comedor. Era hora de almuerzo y una de las madres ayudaba a preparar un plato que, como corresponde, contenía lentejas verdes(4).

Ese día, a Frandux, le tocaba poner la mesa y lo hizo siguiendo su propio criterio. Cada uno se servía lo que quisiera de una misma fuente. Mientras tanto, la maestra comentaba en quechua sobre colores, sabores, pedía que uno contara las cucharadas que se servía o pedía comentarios sobre la zanahoria que brillaba en algunos platos.

Flavio Figallo

Afuera, en el jardín un módulo de juegos esperaba que los niños se hicieran cargo de él, mientras la coordinadora nos explicaba por qué no era suficientemente retador para las habilidades motoras que tempranamente se adquieren en el campo, y mostraba cómo estaba pensando complejizarlo.

La importancia de la educación inicial

Como sabemos la educación inicial facilita desarrollar autonomía; el niño o niña entra en una etapa de distanciamiento de sí mismo para actuar conscientemente sobre la realidad, descubriendo el placer de crear, intercambiar y hablar. Este nivel, llevado con calidad, está ligado a los posteriores logros en la primaria, como se ha comprobado con los estudios sobre la Evaluación Censal de Estudiantes de segundo grado. Un niño de cinco años compara, clasifica de diversas maneras, sabe contar, narra sus experiencias, identifica las letras o palabras, ha desarrollado habilidades manuales y seguridad corporal, puede escribir su nombre, se ubica temporal y espacialmente.

flavio figallo

Todo ello requiere de un espacio y materiales adecuados, además de un facilitador que brinde el marco en el que se desarrollan los aprendizajes. Lo que permite la escuela de inicial es encauzar mejor estos procesos organizándolos y multiplicándolos, brindando al niño seguridad, confianza, libertad, organización y capacidad para relacionarse con los demás para cumplir objetivos colectivos.

La educación inicial en áreas rurales

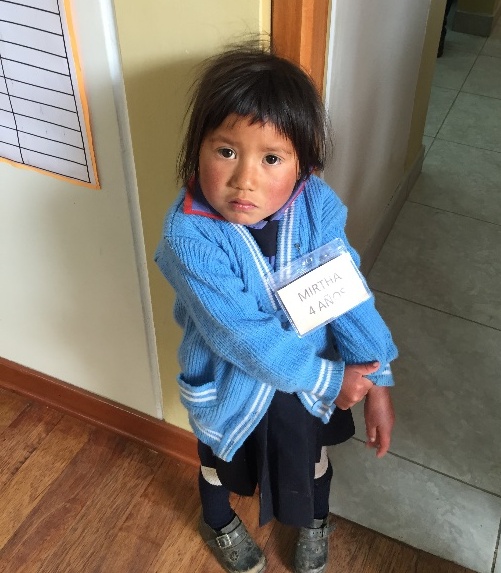

Preguntamos a Mirtha y a otras niñas en castellano y algunas respondían con soltura, y otras con cierta dificultad, pero ante una pregunta en quechua, todas competían por responder.

Luego de sonrisas, fotos y saludos, nos reunimos con los coordinadores, acompañantes y la profesora para evaluar cómo venía funcionando el programa. Allí comentamos sobre el cumplimiento de los objetivos de la educación inicial, y al mismo tiempo encontramos algunos problemas que debemos resolver, que van desde el proceso mismo de la localización de los centros rurales de educación inicial, pasando por la construcción de la infraestructura (incluyendo la vivienda para la maestra o maestro), el desarrollo de las capacidades docentes, hasta los temas de planificación, alimentación y salud de los niños.

Flavio Figallo

La fórmula demográfica para la creación de escuelas enfrenta el problema de la movilidad de la población rural y la disminución de las tasas de natalidad. La geografía parece poner límites respecto del acceso, por el tiempo que los niños y niñas deben caminar sin grandes riesgos. Sin embargo, como pude observar, en la zona hay una red de caminos bastante más desarrollada que antes; por tanto es posible comenzar a pensar de una manera distinta en la movilidad escolar, y por tanto en la ubicación preferente de los centros de inicial, primaria y secundaria, de manera que gracias a una mayor escala puedan tener mejores servicios. Algo de esto ha comenzado a ocurrir con las escuelas primarias y secundarias a las que se ha dotado de un lote de bicicletas para que los alumnos que viven más lejos accedan con mayor facilidad, pero hay que pensar en otros sistemas para los más pequeños y para la ruralidad amazónica.

Otro tema importante es el desarrollo de las capacidades de los docentes. Aquí tenemos problemas de formación, hoy tenemos profesores de primaria que se “reconvierten a profesores de inicial”, y extensos programas de acompañamiento pedagógico que deben enfrentar las limitaciones de la formación de base y una alta tasa de rotación.

Esto hace que los requisitos del profesor acompañante sean altos –lo mismo que los recursos a invertir-, que el número de asesorías sea mayor y el de maestros visitados menor. De otra parte, los profesores prefieren los puestos urbanos a los rurales, de modo que apenas pueden migran haciendo que muchas veces la capacitación siempre esté comenzando. Una forma de enfrentar el asunto ha sido aumentando las bonificaciones y colocando un mayor número de plazas para nombramiento en el espacio rural, de modo que aseguremos un tiempo mínimo de tres o cuatro años de permanencia del profesor en una escuela rural. Debemos analizar además fórmulas nuevas de contratación docente, así como asegurar vivienda y condiciones mínimas para su permanencia.

Alimentación y salud son otros temas importantes. Con Qali Warma y la organización de las familias es posible dar desayuno y almuerzo, y la escuela puede reportar peso y talla como indicadores proxy de salud, pero requerimos fortalecer nuestra relación con los programas de este sector. El programa Aprende Saludable es una buena experiencia intersectorial en esta dirección.

Termino señalando que hay aún una ruralidad más lejana que ésta, que debe ser mejor atendida, y donde la escolarización muestra mayores retos que enfrentar.

(1) Cultivada y recolectada por los campesinos la cochinilla, produce carmín, colorante natural, es una fuente de ingreso adicional.

(2) El programa Rutas Solidarias habrá repartido más de 120 mil bicicletas en costa, sierra y selva al primer trimestre de 2016.

(3) Programa de Mejoramiento de la Educación Inicial se lleva a cabo en Ayacucho, Huancavelica y Huánuco.

(4) En Acobamba están orgullosos de sus lentejas, y no las cambian por nada.